La passion dans le sport – Bienfait ou malédiction?

Les athlètes vivent de leur passion pour le sport. C’est elle qui les motive à se soumettre à un entraînement intensif des années durant et qui contribue de manière significative à leurs perspectives de succès sportif. Toutefois, selon la façon dont elle se manifeste, la passion présente également certains risques, notamment lorsqu’elle pousse les athlètes à remettre en question leur identité ou leur estime personnelle. Les entraîneurs et entraîneures trouveront en bas de page des recommandations d’action pour aider leurs athlètes à développer une passion harmonieuse pour leur discipline et à renforcer leur identité et leur estime personnelle en dehors du sport.

Blog de la Formation des entraîneurs Suisse

La Formation des entraîneurs Suisse développe en permanence son offre numérique et soutient ainsi les entraîneurs du sport de performance et du sport d’élite suisses dans leur travail quotidien. Pour ce faire, nous publions régulièrement ici des articles de blog passionnants ainsi que des trucs et astuces pour l’entraînement et la compétition issus de différents domaines de spécialisation de la Formation des entraîneurs Suisse.

Auteures: Manuela Müller, responsable des domaines psychologie du sport et conception des examens, Formation des entraîneurs Suisse; Ayla Huser, responsable des offres d’apprentissage et d’enseignement numériques, Formation des entraîneurs Suisse

Infrastructures d’entraînement fermées, compétitions à l’arrêt, confinement… La pandémie a totalement bouleversé l’entraînement et le quotidien des athlètes. De façon tout à fait imprévisible, nombre d’athlètes ont tout à coup eu énormément de temps devant eux, l’occasion de réfléchir au sens et au but de leur vie ainsi qu’à leur rapport au sport.

- «Que vais-je devenir si je ne peux plus vivre ma passion?»

- «Comment remplir mes journées? Par quelle activité remplacer le sport?»

- «Qui suis-je exactement et qu’est-ce qui me définit?»

Dans certains cas, ces questions se sont transformées en réels défis, faisant parfois germer de véritables crises existentielles, même, ou peut-être surtout, chez les athlètes d’élite.

Des situations exceptionnelles telles que celle-ci, de même qu’un accident, une maladie, une retraite sportive ou des performances qui stagnent, peuvent non seulement fragiliser la passion de l’athlète pour son sport, mais aussi ébranler son identité et son estime personnelle.

Quand l’athlète trouve son équilibre

«J’adore me propulser dans les airs avec mes skis, puis pivoter sur moi-même dans une combinaison de saltos et de rotations. La sensation que l’on a lorsqu’on virevolte dans les airs et la montée d’adrénaline qui l’accompagne sont tout simplement indescriptibles!» C’est ainsi que Pirmin Werner décrit sa plus grande passion, le ski acrobatique.

D’après le professeur en psychologie Robert Vallerand (2015), outre le fait qu’elle requiert un important investissement en temps de longues années durant, une passion est quelque chose que l’on «aime et considère comme intéressant au plus haut point». Elle se manifeste par des actions autodéterminées axées sur une thématique, une activité ou une personne et qui découlent de valeurs personnelles tenues en haute estime, d’émotions intenses et d’un engagement mental profond dans l’activité (état de «flow»). Quand on s’adonne à sa passion, on se sent vraiment vivant.

Les mots de Pirmin Werner expriment très bien cette sensation. Mais l’athlète d’élite aime aussi à se surpasser sans cesse dans les différents domaines de sa vie: dans sa carrière, certes, mais aussi dans d’autres activités sportives ainsi que sur le plan humain. Il se lance volontiers toutes sortes de défis ambitieux.

Ce phénomène, c’est ce que Robert Vallerand désigne par le terme de «passion harmonieuse». Lorsqu’il s’adonne à sa passion, Pirmin Werner est ainsi capable de concentrer son attention pleine et entière sur la tâche en cours (par exemple sur son entraînement). Dans un tel état, le skieur acrobatique éprouve principalement des émotions positives et de la satisfaction. Son implication passionnée dans sa pratique sportive ne l’empêche pas de vaquer à d’autres occupations, c’est‑à‑dire de faire coexister harmonieusement différentes activités dans son quotidien.

Quand la peur d’échouer est le moteur des actions de l’athlète

Mais qu’en est-il lorsque le sport que l’on aime par-dessus tout accapare toujours plus de notre temps et finit par dominer toute notre vie? Qu’advient-il des athlètes qui ne parviennent plus à se consacrer qu’à la seule activité qu’ils considèrent comme importante et agréable? Que faut-il faire lorsque la passion devient source d’une pression démesurée et compromet l’implication des athlètes dans les autres domaines de leur vie??

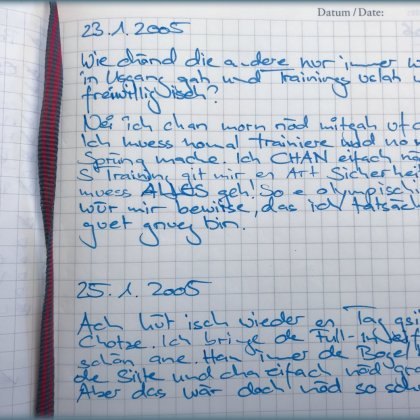

«Non, je ne pourrai pas participer à la sortie de demain. Je dois encore m’entraîner et continuer de pratiquer mes sauts. Je n’ai pas le choix. L’entraînement me procure un sentiment de sécurité. Je dois tout donner. Si je gagnais une médaille olympique, ce serait une preuve de ma valeur», ai-je écrit un jour dans mon journal personnel.

A la différence de Pirmin Werner, lorsque j’étais athlète d’élite en ski acrobatique, je ressentais cette pression irrépressible qui me poussait à m’entraîner toujours plus. Le sport était mon unique passion, il était toute ma vie et tout tournait autour de lui. De mon point de vue, il était crucial que je m’entraîne sans arrêt pour maximiser mes chances de succès; j’y trouvais du sens.

Quand la passion devient obsession

Robert Vallerand désigne cette attitude par le terme de «passion obsessionnelle». Celle-ci se distingue de la passion harmonieuse par une absence de contrôle sur l’activité qui la fait naître. La persévérance, sans flexibilité aucune, dans l’activité privilégiée entre en conflit avec les autres occupations de la vie quotidienne. Ce tiraillement génère à son tour des émotions, des pensées et des comportements négatifs. Le développement d’une passion obsessionnelle peut non seulement nuire aux performances et aux relations amicales d’une personne, mais aussi à sa santé mentale.

La psychologue du sport et présidente de la Swiss Association of Sport Psychology (SASP) Katharina Albertin (2022, pdf) explique les mécanismes qui se trouvent à la racine de la forme obsessionnelle de la passion: celle-ci découle le plus souvent d’un besoin fondamental de contrôle et de sécurité particulièrement prononcé. Les athlètes qui entretiennent une telle passion se définissent la plupart du temps uniquement au travers de leur pratique sportive, qui dépend alors de leur succès. La peur d’échouer fait naître une «passion obsessionnelle», caractérisée par une motivation extrinsèque. Par définition, cette passion n’en est plus une. Elle constitue bien plutôt une façon pour les athlètes de gérer leur peur d’échouer en s’entraînant au maximum de leurs capacités. De plus, dans ce cas, l’estime personnelle des sportifs et des sportives dépend souvent de cette forme excessive d’autorégulation.

Quand l’identité tout entière de l’athlète repose sur le sport

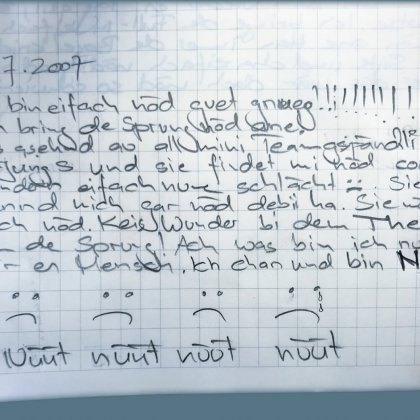

C’est ce qui s’est passé pour moi à plusieurs reprises. Voici ce que j’écrivais à l’époque dans mon journal: «Je ne suis pas assez bonne. Je n’arrive pas à exécuter ce saut. Mes coéquipières l’ont d’ailleurs elles aussi remarqué. Je suis sûre qu’elles ne me trouvent pas cool; elles pensent que je suis juste mauvaise. Elles ne veulent pas de moi dans l’équipe. Elles ne m’aiment pas. Et je les comprends, vu la comédie que j’ai faite avec ce saut! Mais à quoi est-ce que je sers? Je suis bonne à rien… Je ne suis rien!»

Je sentais que, toujours plus, je n’étais plus que «Manuela l’athlète»; je me définissais principalement par les attributs et les compétences inhérents à ce rôle. J’avais besoin de la reconnaissance que la réussite sportive pouvait m’apporter pour me sentir estimée en tant que personne.

Mus par leur passion, les athlètes d’élite pratiquent leur sport avec une discipline et une persévérance à toute épreuve pour atteindre leurs objectifs. Leur discipline de prédilection et les séances d’entraînement quotidiennes en viennent ainsi à former une part importante de leur vie. Plus le volume d’entraînement est élevé et plus la discipline choisie est reconnue dans la société, plus les sportives et sportifs qui la pratiquent auront tendance à se définir essentiellement comme des athlètes (Schmid et Seiler, 2003). Le rôle d’athlète occupe ainsi progressivement une place croissante dans leur construction identitaire: ils se perçoivent comme tels et appréhendent leur propre personne en se référant à ce rôle. Par ailleurs, si leur environnement social et leur environnement sportif se confondent dans une large mesure et que le sport constitue le sujet de conversation numéro un également dans la sphère privée, le risque qu’ils se forgent une identité unidimensionnelle est alors plus marqué.

Une telle passion n’est pas mauvaise en soi. Mais lorsqu’ils doivent soudainement interrompre leur pratique sportive, que ce soit en raison d’une pandémie, d’une blessure ou d’une retraite sportive, nombre d’athlètes perdent leur identité: ils ne savent plus qui ils sont ni dans quelle direction avancer. En outre, lorsque la quasi-intégralité de l’identité de l’athlète est fondée sur le sport, son estime personnelle peut s’en trouver plus facilement ébranlée. La moindre défaite ou stagnation des performances lors des entraînements peut semer le doute et faire vaciller l’estime de soi.

«Le tennis, c’est ce qu’elle fait, mais pas ce qu’elle est.»

Ben Crowe, préparateur mental

Le préparateur mental Ben Crowe définit ainsi la relation que la joueuse de tennis australienne Ashley Barty, qui s’est récemment retirée du circuit professionnel, entretenait avec sa discipline: «Le tennis, c’est ce qu’elle fait, mais pas ce qu’elle est.» Cette phrase résume parfaitement ce qui est en jeu ici: les athlètes doivent éviter de construire toute leur identité autour de leur sport – et leurs entraîneurs et entraîneures doivent les accompagner dans cette voie.

Quand tous les besoins fondamentaux de l’athlète sont pris en compte

Cependant, lorsqu’on est athlète, en sport de performance comme en sport d’élite, il n’est pas toujours facile de savoir qui l’on est et d’où vient sa passion. S’il est vrai que les athlètes doivent bel et bien accorder la priorité au sport pour espérer avoir une chance de l’emporter, ils ne peuvent pas complètement délaisser les autres aspects de leur vie s’ils entendent cultiver une passion harmonieuse pour leur sport.

Katharina Albertin souligne que «la passion harmonieuse est très étroitement liée à la motivation intrinsèque, qui naît du plaisir et de l’enthousiasme que procure la pratique sportive. Cette forme de motivation et de stimulation est saine sous tous rapports. Elle laisse à l’individu la possibilité d’être attentif aux différentes manifestations de ses autres besoins (faim, contacts sociaux ou autres centres d’intérêt). C’est pour cette raison que la capacité de développer une passion harmonieuse et de modérer son besoin de contrôle est cruciale pour la santé psychique et la performance de l’athlète».

Une passion harmonieuse n’est pas seulement le reflet de la motivation intrinsèque de l’athlète envers son sport; elle lui laisse le loisir de s’adonner à d’autres activités de la vie quotidienne, de satisfaire ses autres besoins et de savourer d’autres plaisirs. Ainsi, l’athlète qui cultive une passion harmonieuse est en mesure de se forger une identité aux multiples facettes, bien plus riche que celle qui consiste à le définir par sa seule discipline sportive. Qui plus est, cette forme de la passion favorise le bien-être mental. Des conditions indispensables pour qui souhaite concilier carrière sportive, passion et santé!

Recommandations d’action

Les recommandations suivantes visent à inciter les entraîneurs et entraîneures à faire un usage actif de leurs connaissances sur les deux formes que peut prendre la passion (passion harmonieuse ou passion obsessionnelle) et sur la construction identitaire.

Favorise le développement d’une passion harmonieuse

- Laisse la possibilité à l’athlète de s’adonner à d’autres activités au moins une fois par semaine ainsi que durant les périodes de pause et les vacances. Si l’athlète ne semble pas avoir d’autres centres d’intérêt, essaie de l’encourager à explorer de nouvelles activités.

- Favorise l’autonomie de l’athlète aussi bien durant l’entraînement qu’en dehors. Laisse l’athlète autant que possible prendre part aux décisions!

- Félicite l’athlète pour ses actions et les processus mis en place.

Réagis à tout signe témoignant d’une passion obsessionnelle

(obstination, acharnement, augmentation démesurée du volume d’entraînement, etc.)

- Prête attention aux particularités et aux compétences de l’athlète qui ne sont pas liées au sport et salue-les ouvertement.

- Cherche à établir un dialogue avec l’athlète et essayez ensemble de déterminer très précisément la source du plaisir que lui procure l’activité sportive.

Encourage la construction d’une identité multidimensionnelle

- «Qui suis-je?» Pose-toi d’abord cette question à toi-même et réfléchis à ce qui te caractérise, puis demande à ton athlète d’en faire autant pour lui/elle-même. Aide-le/la à définir son identité en discutant avec lui/elle et en lui posant des questions sur ses différents rôles sociaux.

- Fais délibérément l’effort d’aborder des sujets de conversation variés, allant au-delà du sport (intéresse-toi par exemple à ses centres d’intérêt, à sa famille, à ses amis, à son école, à sa formation, etc.).

Si tu as l’impression que tu ne disposes pas des compétences nécessaires pour gérer un cas donné, n’hésite pas à faire appel à une ou un spécialiste! La priorité reste toujours le bien-être de l’athlète!

Bibliographie

- Albertin, K. (2021). Leidenschaft junger Menschen im Spitzensport: warum sie wichtig und schützenswert ist. Psychologie & Erziehung, 2, 21-24 (pdf).

- Schmid, J., & Seiler, R. (2003). Identität im Hochleistungssport. Diagnostica, 49(4), 176-183.

- Vallerand, R. J. (2015). The psychology of passion. A dualistic model. Oxford University Press, New York.